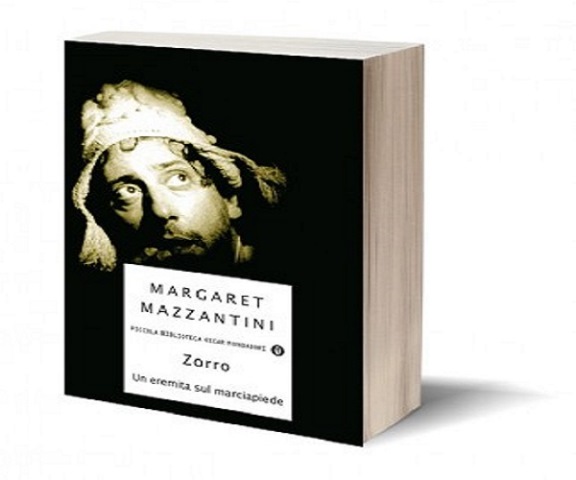

Il racconto di Margaret Mazzantini: “Zorro, un eremita sul marciapiede”

«Una notte è uscito, s’è messo a quattro zampe, è andato. È lurido, come tutti i barboni. Indossa un vestito color birra d’un tessuto che luccica, preso a un centro di raccolta e che magari è il vestito di un morto. Due mollette da panni stringono i pantaloni al polpaccio. Scarpe con le suole lisce come dorsi di canoa, scarpe che scivolano sui marciapiedi, sulla melma del lungofiume, sulle verdure rimaste in terra dei mercati che smontano. La maglietta produce fiammelle, è acrilica, azzurra nazionale, con un bello scudetto dell’Italia. È l’allegria che copre il petto, il ghigno che lo gonfia, che sfotte il cielo. Si chiama Zorro questo ragazzo di mezza età».

«Una notte è uscito, s’è messo a quattro zampe, è andato. È lurido, come tutti i barboni. Indossa un vestito color birra d’un tessuto che luccica, preso a un centro di raccolta e che magari è il vestito di un morto. Due mollette da panni stringono i pantaloni al polpaccio. Scarpe con le suole lisce come dorsi di canoa, scarpe che scivolano sui marciapiedi, sulla melma del lungofiume, sulle verdure rimaste in terra dei mercati che smontano. La maglietta produce fiammelle, è acrilica, azzurra nazionale, con un bello scudetto dell’Italia. È l’allegria che copre il petto, il ghigno che lo gonfia, che sfotte il cielo. Si chiama Zorro questo ragazzo di mezza età».

Zorro, in realtà, è il nome di un duplice lutto, di un trauma infantile che si avvinghia alle gambe. Pensi di averci fatto l’abitudine, di aver imparato a portarti dietro il peso di quella palla attaccata al piede, eppure il lutto si ripresenta una seconda volta, quando ormai sei già adulto.

Zorro è il nome di un cane con cui il barbone, da bambino, faceva il giro del palazzo. Un giorno Zorro scompare, non può accompagnare il barbone-bambino al matrimonio della sorella Nanda, perché la madre l’ha dato via. Il barbone-bambino cresce, diventa barbone-adulto, conosce Anna, va a conviverci.

Incontra un altro Zorro, un cane con lo stesso nome del suo. Zorro è il cane di Mario, il benzinaio che il barbone-adulto stava per investire con la macchina. Mentre Mario è in ospedale, Zorro resta a casa col barbone-adulto. Ad Anna non piace Zorro, minaccia di andar via. Il barbone-adulto abbandona il cane e Anna abbandona il barbone-adulto. Il barbone-adulto diventa barbone-e-basta. Da questo momento vive per strada, sulle panchine, nelle metropolitane. Ha un guinzaglio al collo, dice di chiamarsi Zorro.

“Zorro, un eremita sul marciapiede” non è propriamente un libro. Si tratta di un monologo teatrale che Margaret Mazzantini scrive nel 2002 (la data di pubblicazione è il 2004) per Sergio Castellitto, attore con cui la scrittrice è sposata dal 1987.

Il testo nasce dalla quotidianità, come Margaret stessa scrive nelle pagine d’introduzione del libro (dove, tra l’altro, riporta i caratteri fisici del barbone e le emozioni provate nella stesura dell’opera). Il protagonista è un barbone, come quello che Margaret incontra per le strade di Roma quando va a fare la spesa e a cui, ogni tanto, offre del cibo. Lui a volte la ringrazia, altre la insulta.

La Mazzantini ci ha abituato alla trattazione di personaggi tetri, poveri, disadattati, buffi. Ricordiamo, ad esempio, Guido, il ragazzo omosessuale di “Splendore” o Italia, la prostituta/amante di “Non ti muovere”.

In questo caso la scrittrice presenta Zorro, un barbone divenuto tale per una scelta costretta dagli eventi. Vive in solitudine. Per farsi compagnia, descrive a se stesso le sue azioni. È cupo e allegro, racconta la disgrazia di una vita distrutta e ne ride. Ride di se stesso e dei Cormorani.

“Cormorano” è chi lavora, mangia, ama, chi conduce una vita abitudinaria e noiosa. Zorro ha un sacco di tempo a disposizione, può guardare i visi, analizzare i gesti della gente. I Cormorani sono tutti prigionieri della fretta, si muovono senza interrogarsi, corrono senza meta. Zorro fa quello che vuole, è scappato dalla società capitalista e associata, non segue più le regole, è libero e solo.

«Zorro è un irriverente, è un clown – racconta la Mazzantini durante un’intervista – può permettersi di dire tutto, di dire la verità. Non come noi “normali”, che siamo pieni d’ipocrisia e di relazioni umane da dover gestire ed equilibrare».

Dunque, basiamo le nostre vite su dettami universali, viviamo secondo copione. Tuttavia, se fuori siamo Cormorani, dentro siamo tutti Zorro. Siamo tutti anime erranti e apolidi, stanche di rispettare l’orario del pranzo e della cena, stanche di vedere la tv la sera. Forse la vita da disadattati ci calzerebbe bene.

Cruda e spietata come sempre, la penna infuocata di Margaret Mazzantini partorisce un’opera d’accusa alla classe medio-borghese, colpevole di chiudere gli occhi di fronte al male interiore di chi abita il nostro stesso pianeta.

«Scrivere di un senzatetto è affidarsi alla scabrosità di una possibilità che ti appartiene. Perché gli artisti, spesso e volentieri, sono barboni fortunati. Ce l’hanno fatta a non finire nell’addiaccio, ma conservano i tratti disturbati e l’inquietudine dell’erranza, vagano con gli occhi, sentenziano sul mondo, hanno ossessioni, riti. Ogni giorno corrono il rischio di perdersi, di non trovare più la strada del ritorno» (Margaret Mazzantini)

Irene De Dominicis