Cesare Pavese: Verrà la tua morte e avrà i tuoi occhi

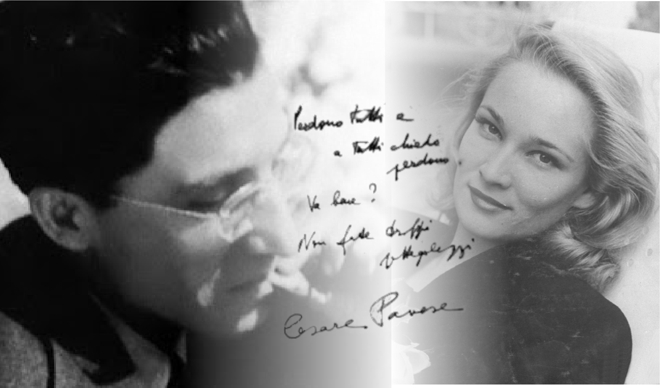

Nella notte del 26 agosto 1950 in una stanza dell’albergo Roma di Torino, a soli quarantatre anni, Cesare Pavese terminava il suo viaggio terreno, avvelenandosi; sul comodino lasciava questo bigliettino d’addio, che con cieca e spietata semplicità sintetizzava il suo percorso umano e artistico: «Vi perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? E non fate troppi pettegolezzi».

Pochi mesi prima aveva annotato in uno dei suoi diari :«Non mi uccido per l’amore di una donna, nessuno si uccide per l’amore di una donna, mi uccido perché la fine di un amore, qualunque amore, ci svela nella nostra inconsistenza, fragilità…tutto questo fa schifo, non una parola, un gesto, non scriverò più.»

Nell’aprile dello stesso anno aveva terminato di scrivere una piccola silloge di dieci poesie dal titolo “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, che sarebbe uscita postuma l’anno successivo e che chiude la parabola creativa di una delle voci più potenti e profonde della letteratura italiana del Novecento.

Dedicata all’ultima donna della sua vita, l’attrice statunitense Constance Dowling, come si evince dalla lapidaria dedica di prima pagina «From C. to C», da Cesare a Costance, questa breve raccolta conserva i tratti essenziali della poesia e della visione artistica di Pavese, e ci regala la delicata profondità dei suoi versi in una luce nuova e rasserenata, quasi fossero stati scritti in un tempo al di là della vita, al cui confine Pavese ha lasciato l’insostenibile peso della sua incomprensibilità, trasformando quest’opera in un vero e proprio testamento.

Queste poesie, di inarrivabile musicalità e delicata bellezza, raccontano l’inevitabile fine di uno scrittore, segnato da una sensibilità troppo profonda per permettergli qualsiasi compromesso, purtroppo inevitabile per accettare la realtà. Sono componimenti d’amore e di disincanto, lievi acquerelli che delineano emozioni e passioni scevre da ogni vincolo con la materialità, tra i cui colori tenui si insinua l’ombra opprimente ma affascinante della morte, vista nella sua essenziale veste di compagna silenziosa di una vita, vissuta al limite insopportabile tra la realtà ed i sogni.

Il distacco con il quale Pavese affronta il tema della sua fine, ci racconta di un percorso umano evidentemente travagliato e sofferto dove la morte diviene l’unica strada per sfuggire ad «una vana parola, un grido taciuto, un silenzio», conservando nel gesto che ci distacca dal tempo che passa una speranza di redenzione e pace «Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso».

E da questo evento tragico risorge la più vivida rappresentazione della realtà e dei sentimenti, lo spazio intorno si illumina e si espande, fondendosi magicamente con la donna rappresentata in questi versi, che panteisticamente ricopre di bellezza ed armonia ogni cosa «S’apriranno le strade sul colle di pini e di pietra…I fiori, spruzzati di colori alle fontane, occhieggeranno come donne divertite. Le scale le terrazze le rondini canteranno nel sole…Le finestre sapranno l’odore della pietra e dell’aria mattutina…Sarai tu – ferma e chiara».

La vita delicata e pura di queste pagine, ci resta nel cuore come un profumo, come una parola sussurrata lentamente che rimbomba nell’anima, ci affascina e ci rapisce, restituendoci l’intatta meraviglia di respirare le emozioni e viverle sino alle più estreme conseguenze, ci racconta che la maggior parte degli uomini trascorrono banalmente la propria esistenza, immobili su una spiaggia dinnanzi all’oceano di dubbi e domande che celano i nostri giorni, mentre pochi temerari affrontano a larghe bracciate quell’oceano nel tentativo di discernere l’illusione dalla realtà, il consueto dallo straordinario, l’essenza dall’immagine, senza la paura di essere risucchiati dagli abissi, perché l’abisso più profondo sta proprio nell’indifferenza di quella spiaggia.

La storia umana ed artistica di Pavese ha travalicato i suoi giorni con l’inflessibile limpidezza dei suoi valori e l’estenuante poesia dei suoi versi, e resta ancora oggi una vetta assoluta nel panorama letterario contemporaneo. Nella sua vita scrittura e realtà di ogni giorno di fondono senza soluzioni di continuità, e ci raccontano valori e principi immutati da secoli, che permeano le radici della nostra cultura e ci insegnano l’estrema dignità del vivere e del morire. Chiudo questo intervento con le parole che Natalia Ginzurbg dedicò a Pavese nel suo “Lessico Famigliare” perché ci restituiscono nella sua interezza, e nell’immenso onore di averlo avuto come amico, il ritratto di un uomo che fece del suo talento la sua unica ragione di vita sino alle più estreme conseguenze.

«La nostra città rassomiglia, noi adesso ce ne accorgiamo, all’amico che abbiamo perduto e che l’aveva cara… Nella città che gli rassomiglia, noi sentiamo rivivere il nostro amico dovunque andiamo; in ogni angolo e ad ogni svolta ci sembra che possa a un tratto apparire la sua alta figura dal cappotto scuro a martingala, la faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi…Il nostro amico viveva nella città come un adolescente: e fino all’ultimo visse così. Le sue giornate erano, come quelle degli adolescenti, lunghissime, e piene di tempo: sapeva trovare spazio per studiare e per scrivere, per guadagnarsi la vita e per oziare sulle strade che amava… consumava i suoi pasti velocissimo, mangiava poco e non dormiva mai… Era, qualche volta, molto triste: ma noi pensammo, per lungo tempo, che sarebbe guarito di quella tristezza, quando si fosse deciso a diventare adulto: perché ci pareva, la sua, una tristezza come di ragazzo – la malinconia voluttuosa e svagata del ragazzo che ancora non ha toccato la terra e si muove nel mondo arido e solitario dei sogni… Conversare con lui, d’altronde, non era mai facile, nemmeno quando si mostrava allegro: ma poteva essere, un incontro con lui anche composto di rare parole, tonico e stimolante come nessun altro. Diventavamo, in sua compagnia, molto più intelligenti; ci sentivamo spinti a portare nelle nostre parole quanto avevamo in noi di migliore e di più serio; buttavamo via i luoghi comuni, i pensieri imprecisi, le incoerenze. Ci sentivamo spesso, accanto a lui, umiliati: perché non sapevamo essere, come lui, sobri, né come lui modesti, né come lui generosi e disinteressati. Ci trattava, noi suoi amici, con maniere ruvide, e non ci perdonava nessuno dei nostri difetti; ma se eravamo sofferenti o malati, si mostrava ad un tratto sollecito come una madre… Aveva, negli ultimi anni, un viso solcato e scavato, devastato da travagliati pensieri: ma conservò fino all’ultimo, nella figura, la gentilezza d’un adolescente. Diventò, negli ultimi anni, uno scrittore famoso; ma questo non mutò in nulla le sue abitudini schive né la modestia della sua attitudine, né l’umiltà, coscienziosa fino allo scrupolo, del suo lavoro d’ogni giorno… Quando gli chiedevamo se gli piaceva d’essere famoso, rispondeva, con un ghigno superbo, che se l’era sempre aspettato: aveva, a volte, un ghigno astuto e superbo, fanciullesco e malevolo, che lampeggiava e spariva. Ma quell’esserselo sempre aspettato, significava che la cosa raggiunta non gli dava più nessuna gioia: perché era incapace di godere delle cose e di amarle, non appena le aveva. Diceva di conoscere ormai la sua arte cosi a fondo, che essa non gli offriva più nessun segreto: e non offrendogli più segreti, non lo interessava più… E’ morto d’estate. La nostra città, d’estate, è deserta e sembra molto grande, chiara e sonora come una piazza… Non c’era nessuno di noi. Scelse, per morire, un giorno qualunque di quel torrido agosto; e scelse la stanza d’un albergo nei pressi della stazione: volendo morire, nella città che gli apparteneva, come un forestiero… Andammo, poco tempo dopo la sua morte, in collina… Come succede fra chi si vuol bene ed è stato colpito da una disgrazia, cercavamo ora di volerci più bene e di accudirci e proteggerci l’uno con l’altro; perché sentivamo che lui, in qualche sua maniera misteriosa, ci aveva sempre accuditi e protetti. Era più che mai presente, su quella proda della collina».

Massimo Lo Pilato